江戸時代から栃木県日光の地で、酒作りを営まれている歴史ある酒蔵、渡邊佐平商店。

日光の風土とともに歩んできたこの蔵では、今も変わらず手仕事を重んじた丁寧な酒づくりが続けられています。

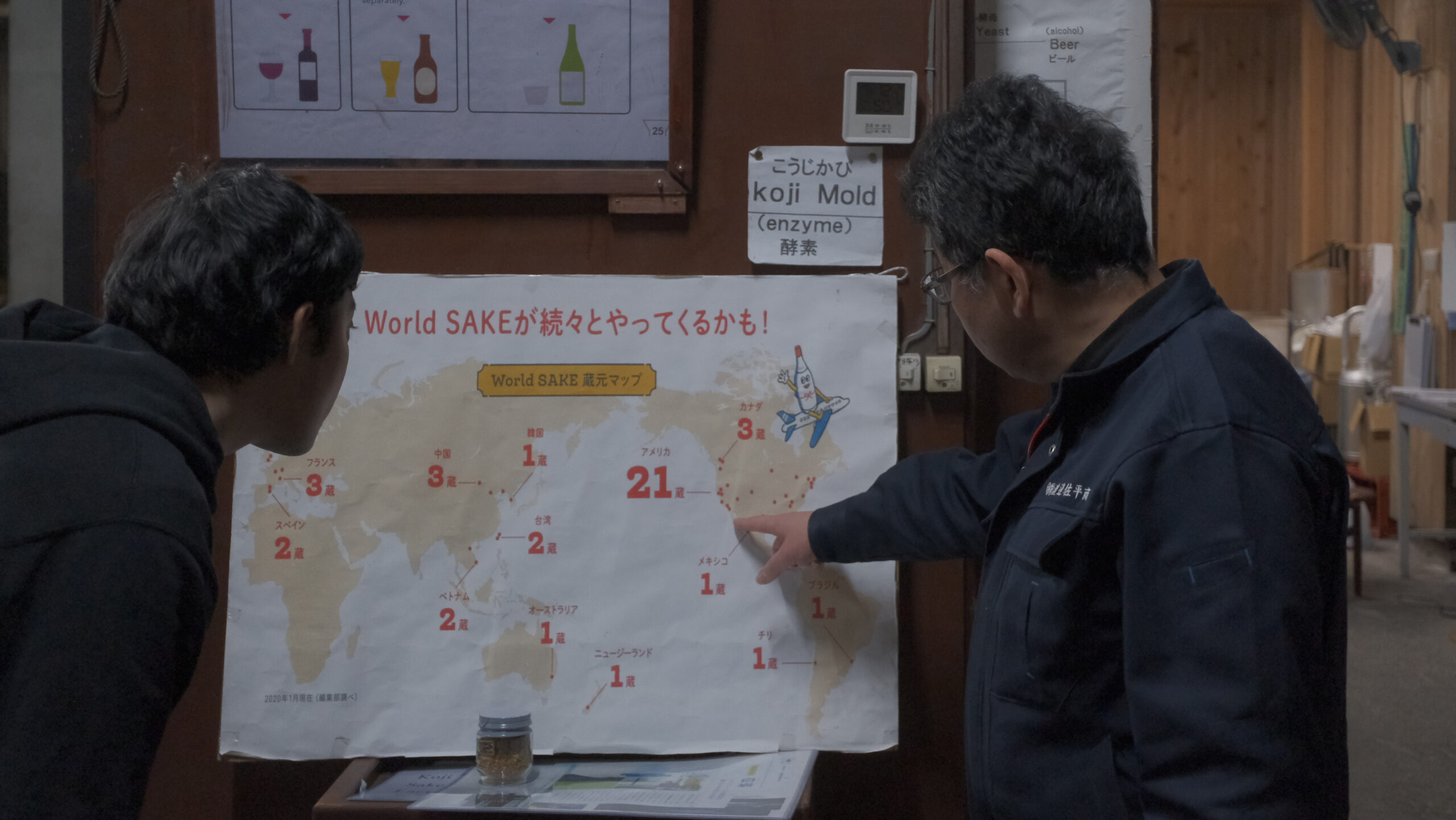

一方、近年では海外輸出や地元企業との共同開発商品にも積極的に取り組まれており、さらに外国人観光客向けに英語で酒蔵見学を行うなど、新たな酒の魅力発信にも注力されています。

今回の記事では、渡邊佐平商店の酒蔵見学について、7代目社長 渡邊康浩さんから直接伺ったお話を交えながらご紹介します。

酒蔵見学について

渡邊佐平商店では年間を通じて酒蔵見学を実施されており、酒造りの工程や酒造りに使用されている原材料などについて学ぶことができます。

一回の見学は約30~45分で、2名から40名までのグループで参加可能。

前日までに電話やメールで予約することをお忘れなく!

11月~3月の酒造期間中は、実際に仕込みが行われている現場のすぐそばで見学ができるため、蒸気が立ちこめる窯場の熱気や仕込みタンクから立ち上る香りなど、五感を通して日本酒造りの臨場感を味わえるそう。

酒蔵見学の締めくくりには、蔵自慢の日本酒の試飲も。

酒蔵見学で学んだ知識をもとに、自分好みの一本を見つける楽しみも味わえます。

また1人500円で、英語でのガイドによる見学も可能なため、海外からのお客様も安心。

入り口

まず最初に酒蔵の入り口で、渡邊社長から酒米や原材料についてのご説明いただきました。

渡邊社長の前に並んだ数種類の日本酒と、枡に入った精米歩合別の精米サンプル。

左から「山田錦40%」「五百万石55%」「コシヒカリ90%」「玄米」と、ひと目で違いがわかります。

この精米歩合によって、どれほどの味わいや香りが変わるのかを丁寧にご説明してくださいました。

さらに「日本酒は悪酔いするイメージがある」といった誤解ついても触れられていた姿が印象的でした。

こうした日本酒のネガティブなイメージの背景には、悪酔いする恐れがある甘味料や調味料が加えられた安価な普通醸造酒の存在があり、それが日本酒全体の印象を左右しているとのこと。

そのイメージを払拭するよう尽力するかのように、渡邊佐平商店で製造される日本酒のおよそ90%は、水・米・米麹のみで仕込まれる純米醸造酒。

余計な添加物を一切加えず、素材本来の旨味と香りを活かした、伝統的な“本物の酒造り”を大切にされています。

蔵の入り口に吊るされた緑の玉「杉玉」

新酒ができた証として吊るされ、徐々に茶色に変化していく様は、時の流れと酒の成熟を映し出しているよう。

こうした日本酒にまつわる文化を知ってから酒蔵見学に望むと、楽しみも一層深まるかもしれないですね。

窯場

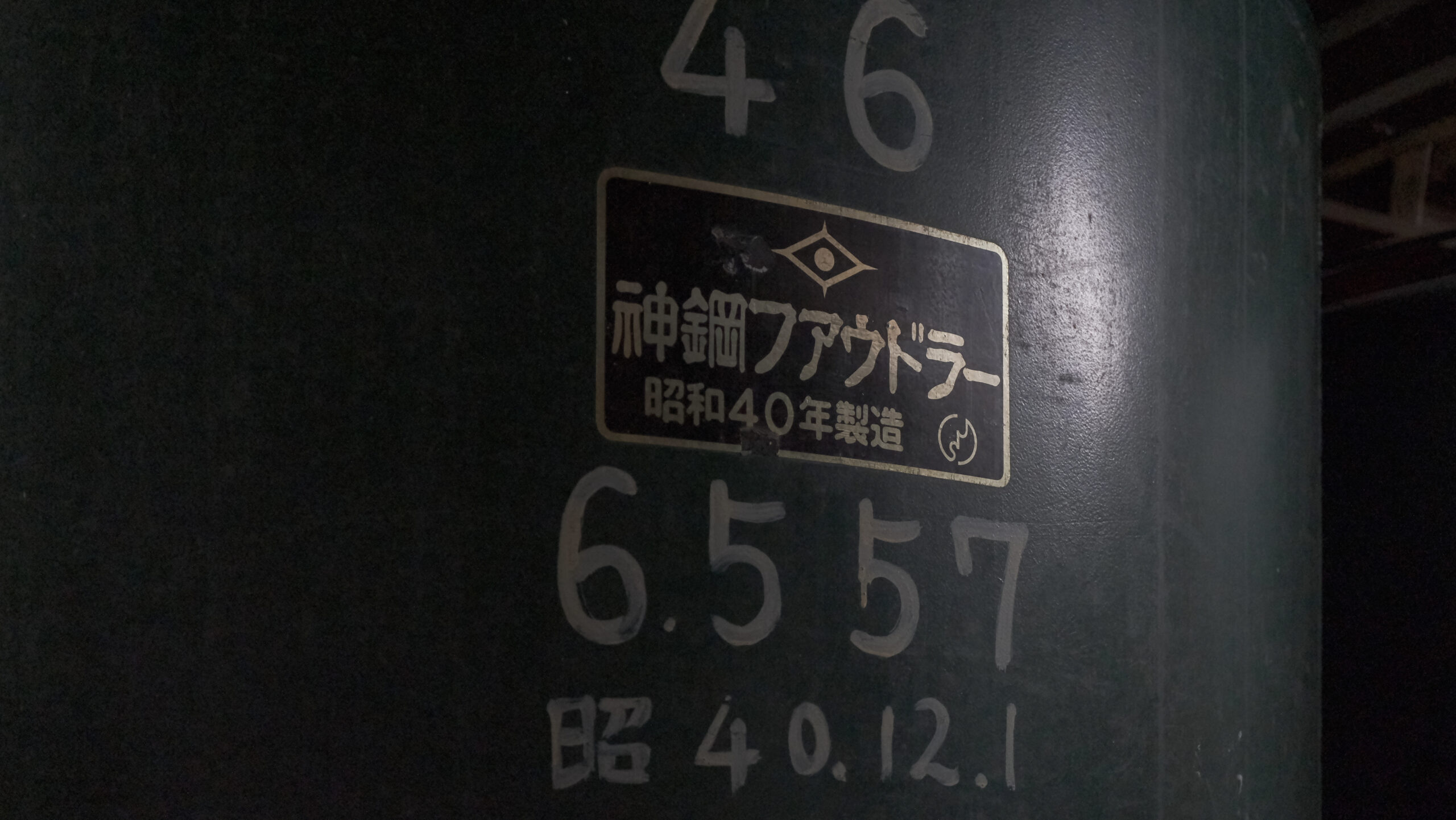

次にご案内いただいたのが、酒米を蒸す窯場。

精米された酒米は、温度や湿度、蒸し時間など、さまざまな要素に気をつけながら丁寧に蒸し上げられます。

ただし職人の経験や勘だけに頼るのではなく、最新のデータも取り入れ、その両方を駆使して米と向き合っていると話す、渡邊社長の姿が印象的でした。

蒸し上がった米は、その後の米麹作りにも使われるため、ここでの仕上がりが全ての基盤になります。

さらに毎年、若干異なる米の水分量や硬さに合わせて、蒸し方を微調整するのも腕の見せどころ。

近年の温暖化の影響で、米の性質に変化が出ており、それにどう対応するかが、酒作りにおける品質維持のカギになっているそうです。

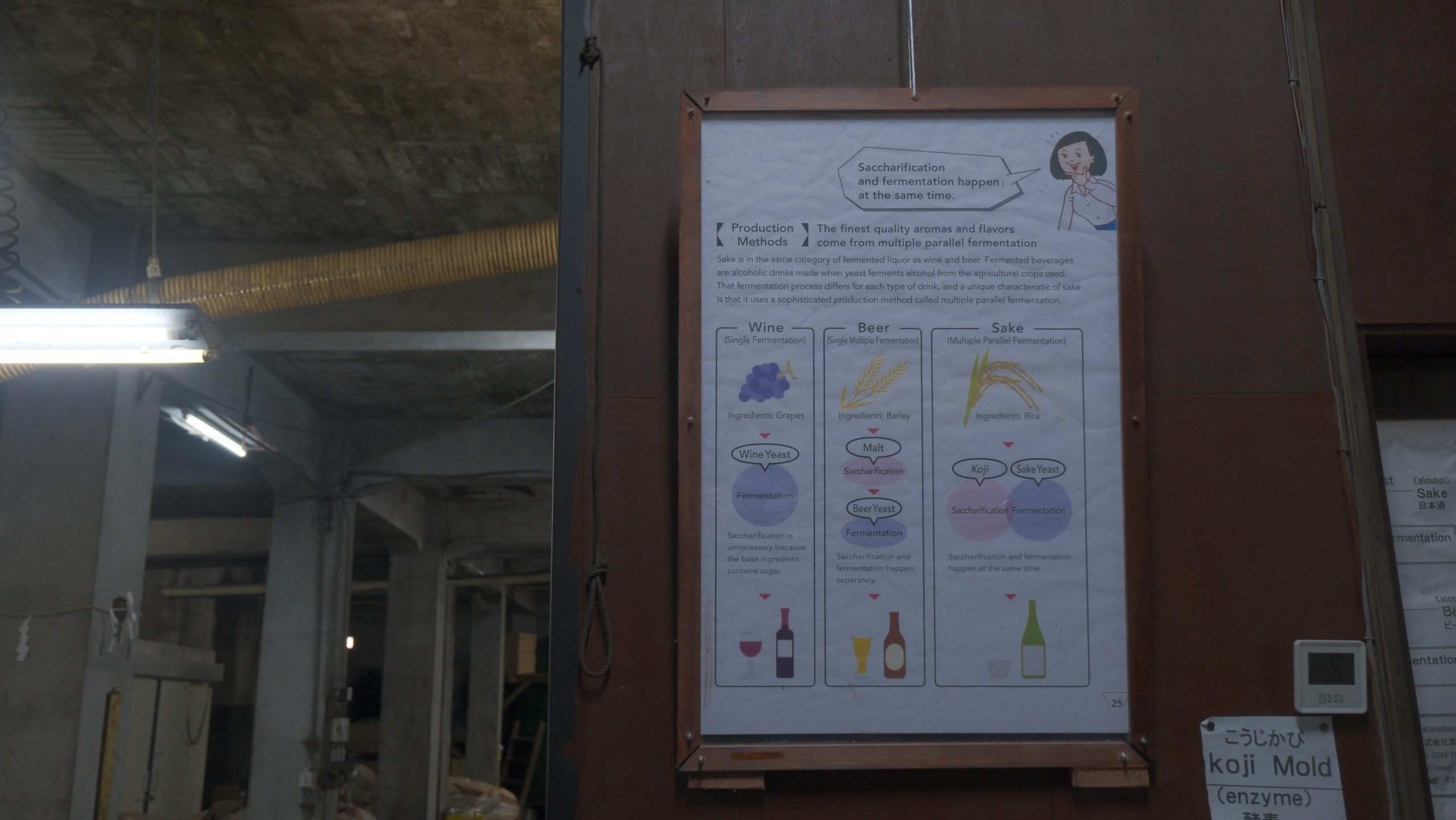

酒母室

窯場を後にして、酒母室へ移動します。

蒸しあがった米が麹室へと運ばれ、2日間かけて丁寧に麹がつくられます。

さらに酵母室で培養された酵母と麹・蒸米をタンクに仕込み、発酵が進んでいく流れです。

話の中では、米に含まれるデンプンを分解する酵素「アミラーゼ」の役割にも触れられ「実はこの酵素、私たちの体にもあるんですが、それはどこでしょう?」とクイズ形式で問いかける場面も。

ここでは回答を伏せますが、映画「君の名は。」にも登場した“あのシーン”との関連に、思わずうなずく編集部。

こうしたクイズ形式での進行は、参加者自身が考えながら日本酒について学べるため、ただ説明を聞くだけでなく、自然と内容が頭に入り記憶にも残る工夫を感じました。

また「穀物を原料にしているから、日本酒やビールには“ヴィンテージ”がない」といった、他のお酒との違いに関する話も興味深く伺いました。

なんと前日にはメキシコのテキーラ生産者の方も見学に訪れたとのこと!

「面白いことを聞かせてもらったよ」と語る渡邊社長の姿に、日本酒とテキーラですが酒作りを生業にする方同士、通ずるものがあるのだなと妙に納得。

英語の説明図もあり、海外からの関心の高さも伺えます。

渡邊社長はオーストラリアへの留学経験があるそうですが、「ここ5年くらいの現場経験のほうがよっぽど英会話のスキルアップにつながったんだよ!」と話す姿が印象的でした。

まさに“実践あるのみ”という言葉を体現されているということなのでしょう。

編集部スタッフが「それにしてもすごい」と伝えると、「でも早口だから(渡邊社長が)、それっぽく聞こえてるだけなのかも!」とお話してくださり、社長と編集部皆で笑い合ったのも良い思い出に。

真面目な解説の中に渡邊社長が時折交えてくださる、こうしたシーンが酒蔵見学を和ませてくれました。

また酒蔵見学のポイントを伺ったところ「知っていそうで意外と知らないことを伝えることなんです」と教えていただきました。

その言葉通り、参加者が思わず「なるほど!」と唸るような日本酒にまつわる豆知識や文化的背景が次々と語られ、ただの酒蔵見学では終わらない、学びと発見にあふれた時間となりました。

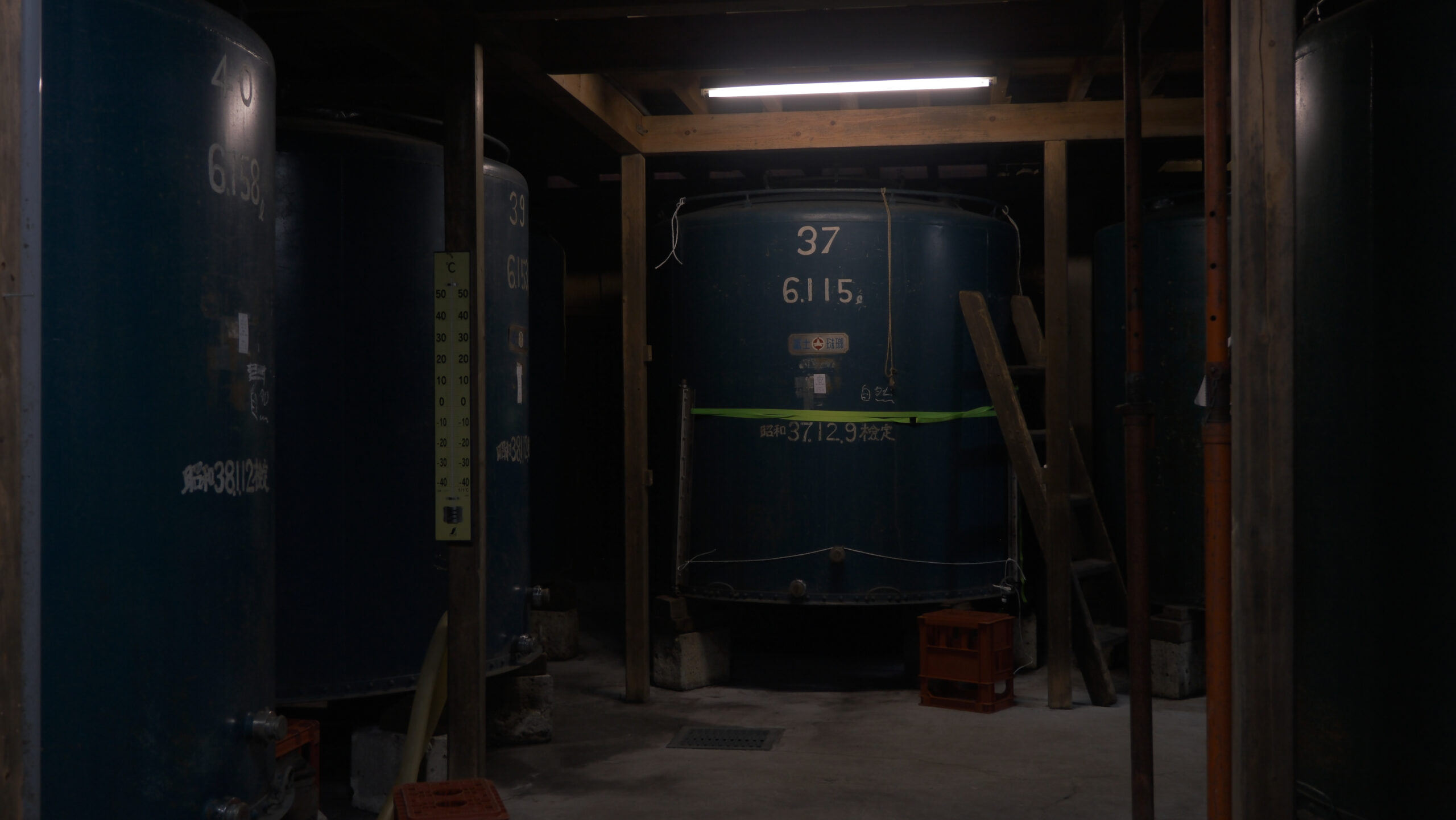

仕込蔵

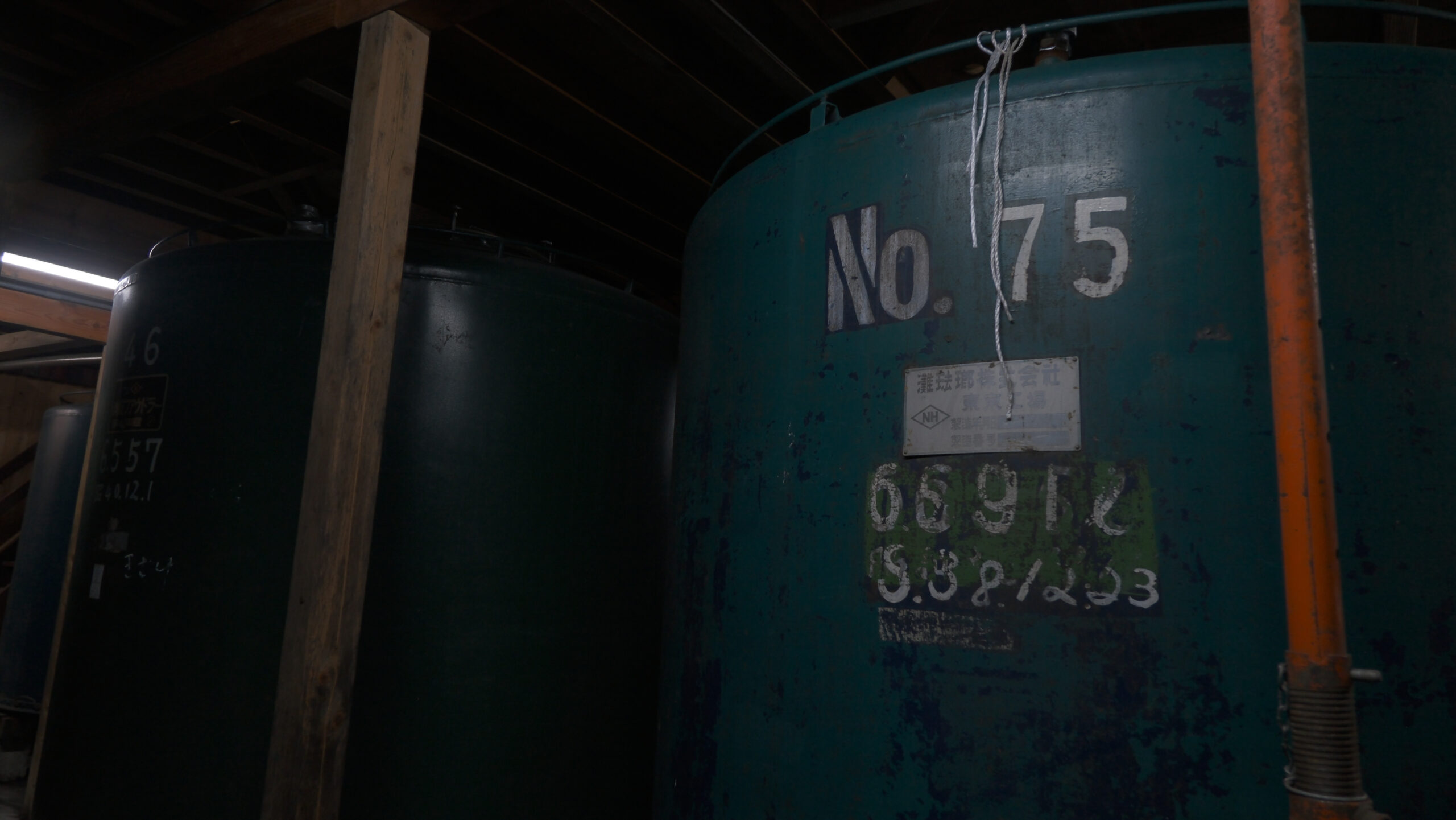

酒の発酵が行われているのが、大きなタンクが並ぶ仕込蔵。

温度管理されているため、仕込蔵はひんやり。

2トンの米に対して約2.8トンの水を加え、20〜30日間かけてじっくりと発酵させていくそう。

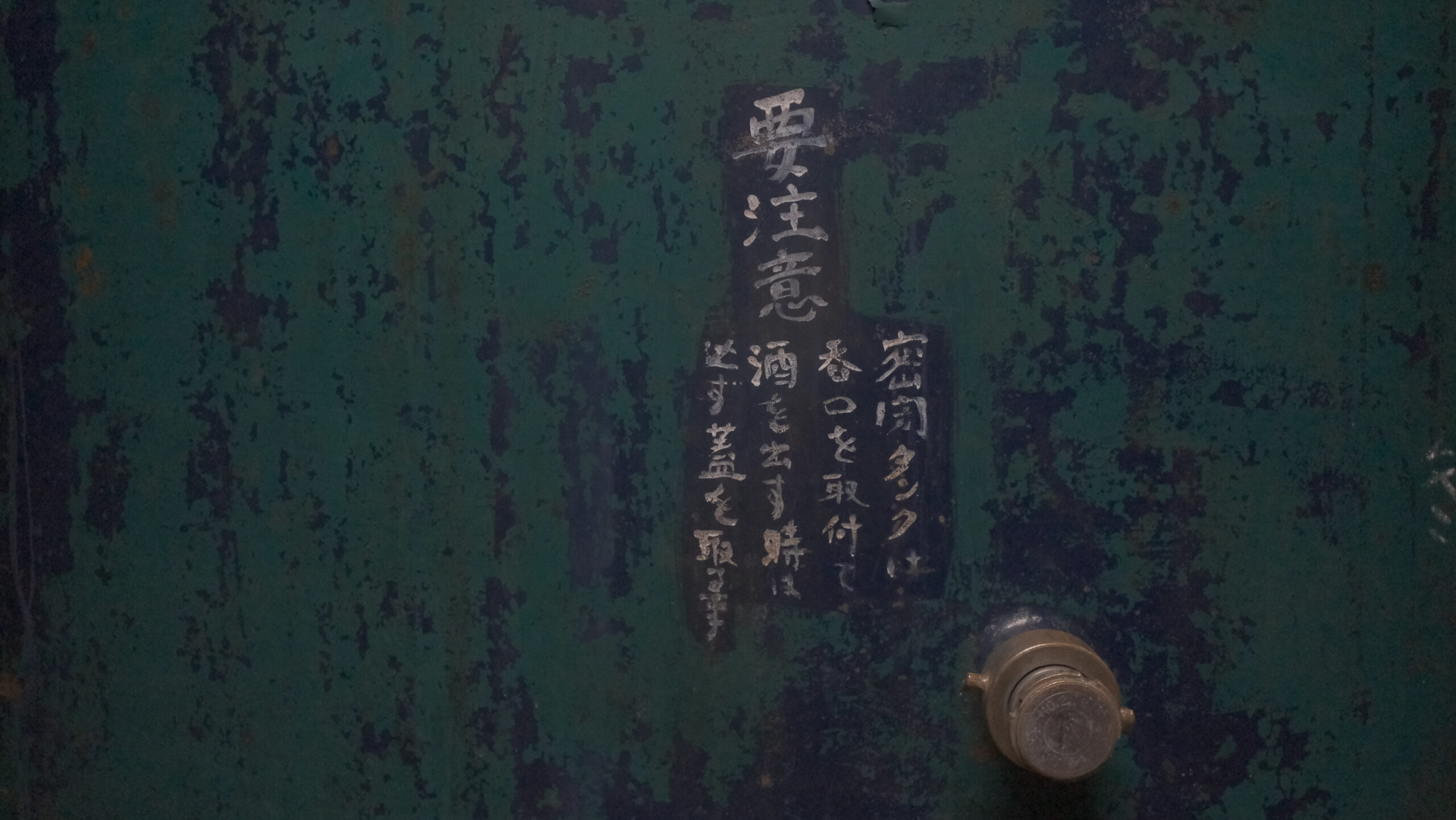

タンクの上部が開閉式になっており、現在も手作業による撹拌(かくはん)を続けられているそうです。

写真右側に立てかけて並べられているのが、日本酒を撹拌する櫂棒(かいぼう)。

発酵後には、火入れと呼ばれる工程で加熱殺菌を行いますが、それを行わない生酒も存在します。

「お酒に限らず、日本だと“生”の方が良いというイメージもありますが、どちらにもそれぞれの良さがあるんですよ。だから好みですね。」と語る渡邊社長の言葉が印象的でした。

知れば知るほど日本酒の世界は奥深く、味わいだけでなく背景にある考え方や技術の違いにも魅了されていきます。

タンクには、火入れチェックのためのビンがぶら下がっていました。

発酵管理が丁寧に行われている様子がうかがえます。

蔵は元々、土蔵でしたが、今市地震で大きな被害を受け、現在は木造りの建物として再建されています。

また日本酒づくりにおいて、職人の存在はまさに要。

「どのくらいで一人前の蔵人になれるものなんですか?」

そんな素朴な質問を渡邊社長に投げかけてみたところ、「だいたい10年くらいかな。」と教えていただきました。

ただ近年は、県の産業技術センターが蓄積してきた発酵や醸造に関するデータも活用できるようになり、昔に比べれば習得のスピードはぐっと上がっているそうです。

また栃木県内の酒蔵同士が情報を共有し合う体制が整っており、栃木県全体として“皆で酒の質を高めていこう”という意識が強く感じられました。

日本酒作りは、古くからの伝統技術に支えられながらも、科学と生物学の知見によって進化を続ける奥深い世界。

職人の手仕事と現代技術が合わさり、これからの日本酒に新たな魅力と可能性をもたらしてくれるのかもしれません。

通常の酒蔵見学では、この後試飲になります。

試飲については以下の関連記事でご紹介しておりますので、そちらもぜひご覧ください。

地元企業との商品開発の背景

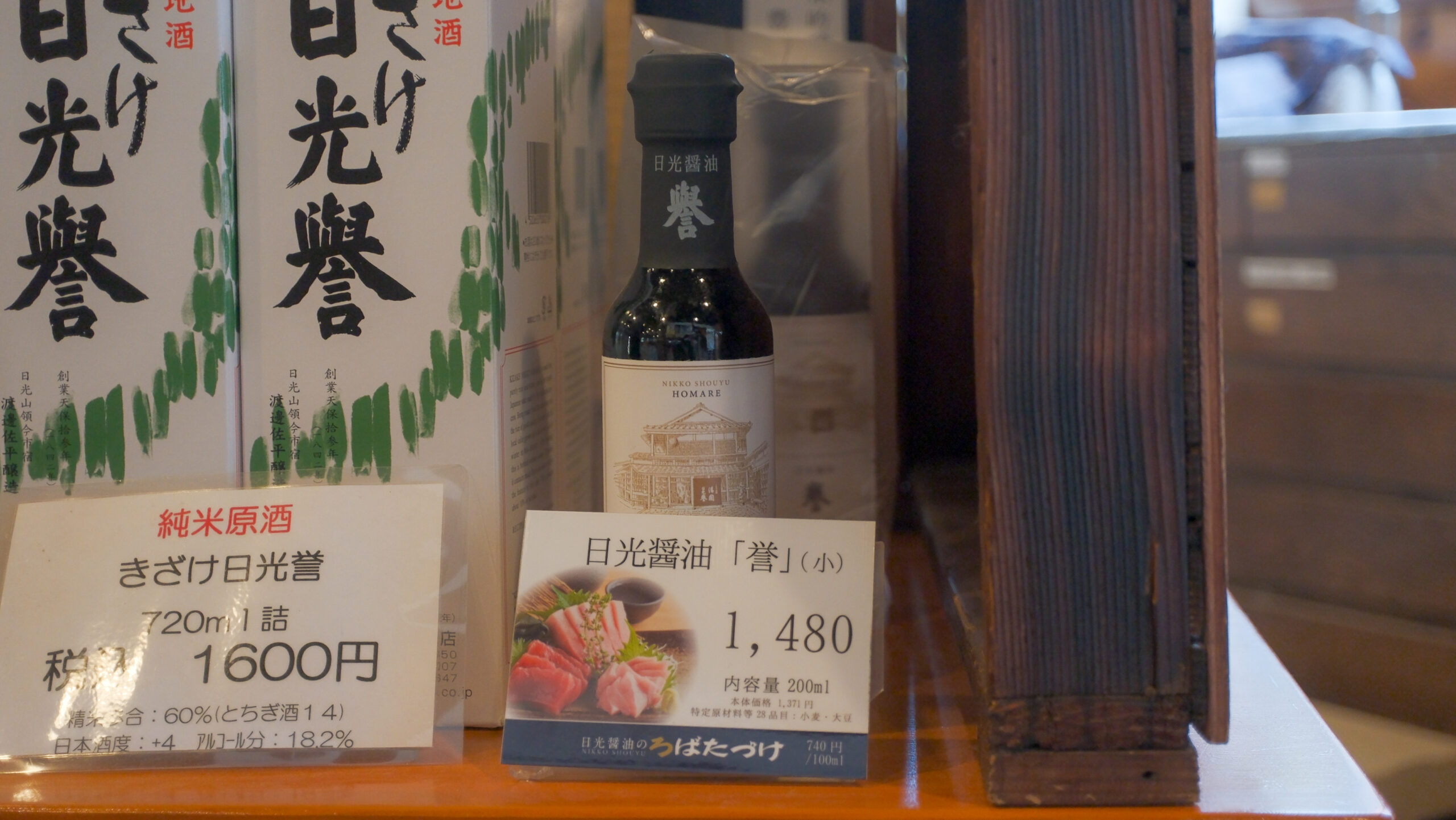

東武鉄道の特急「スペーシアX」にちなんだ商品や、「日光醤油のろばたづけ」とのコラボ醤油など、多くの地元企業との商品を販売されている渡邊佐平商店。

「どうして、地元とのコラボ商品がこんなに多いんですか?」

そんな問いかけに、渡邊社長は商品開発の背景を丁寧に教えてくださいました。

中でも印象的だったのが、古代米を使ったにごり酒「朱(しゅ)」のエピソードです。

この日本酒は、日光市内の酒店8店舗でのみ限定販売されている特別な一本。

その誕生のきっかけは、日光市が合併した2006年、日光市の酒店から「日光の象徴、神橋の“朱”色をイメージした酒を作れないか」という相談を受けたことだったそうです。

さらに「紅白の酒を作りたい」という要望にも応える形で、赤は古代米の自然な赤色、白はにごり酒のやわらかな白で表現した「朱」が完成したのだとか。

また「なぜ朱は日光の酒屋さんだけでの販売なのですか?」と尋ねてみると。

「本当に酒の魅力を伝えられるのは、やっぱりきちんと日本酒の話ができる酒屋さん」と語る渡邊社長。

広く流通するスーパーとは役割が異なり、酒屋さんだからこそ、お客様に直接言葉で背景や味わいを伝えられる。

その強みを活かして、信頼できる販売店と手を組むという選択を大切にされているのです。

商品の背景やこだわりを丁寧に伝えてくれる人たちとともに、“日本酒の魅力を届けたい”その思いが酒屋限定販売という形に表れているのではないでしょうか。

読者の皆様へメッセージ

最後に、渡邊社長から読者の皆様へメッセージ。

「日本酒って、本当においしいんですよ。いろんな飲み方ができるし、楽しみ方も人それぞれ。まだ飲んだことがない人や、ちょっとイメージが良くないって思っている人こそ、ぜひ一度、日本酒に詳しい人と飲んでみてほしいですね。」

日本酒を知る一歩として、まずは渡邊佐平商店へ訪れてみてはいかがでしょうか。

現場の空気にふれ、造り手の言葉を聞くことで、これまでとは違う視点で日本酒と向き合えるはずです。

その一杯が、日本酒の世界への扉を開いてくれるかもしれません。

以上、日本酒の魅力と出会える場所、渡邊佐平商店の酒蔵見学のご紹介でした。

酒蔵見学の基本情報

住所

- 栃木県日光市今市450

アクセス

- 下今市駅から徒歩で約8分

- 今市ICから車で約2分

駐車場

- あり(乗用車10台、大型バス1台)

電話番号

- 0288-21-0007

営業時間

- 9時00分~12時00分、13時00分~16時00分(前日までに要予約)

定休日

- 8月14日~17日、12月31日~1月4日

参考価格

- 無料(英語対応は1人500円)

決済方法

- 現金

- クレジットカード

- 電子マネー

Webサイト

SNS

- −

周辺マップ

関連記事